在宅介護で腰痛にならないために|原因から予防・痛み対策まで理学療法士が解説

在宅介護を続けることは体への負担が大きく、腰痛は介護者の悩みの一つです

過去の統計データから、介護職員という介護のプロでさえ6~8割が腰痛に悩んでるんです

さらに在宅介護の大変なところは、休みがないということです

仕事のように週休2日なんてことはありません

365日なにかしらの介護をしているんです

腰痛は一度なってしまうと、なかなか治らないことが多く、治ったと思ってもまた介護を続けていると痛みが出てきてしまうことが多いです

私は、訪問看護ステーションに10年勤務し、理学療法士として年間1000件以上のお宅に訪問し、介護に悩んでいる方へアドバイスをしています

そんな在宅に特化した理学療法士の私が、在宅介護における腰痛の原因、予防、対策などをわかりやすく解説します

すぐに実践できるものかつ訪問先で効果があったものを厳選して紹介します

ぜひ参考にしてください

在宅介護で腰痛が起こる主な原因

在宅介護で腰痛が起こる主な原因は以下の5つです

- 前かがみ姿勢の繰り返し

- 持ち上げ・支える動作による腰椎負担

- 長時間同じ姿勢(食事介助、見守りなど)

- 筋力低下や柔軟性不足

- 介護環境の不備(ベッド高さ・動線など)

それぞれ解説していきます

1.前かがみ姿勢の繰り返し

前かがみ姿勢は在宅介護の動きのなかで最も多く、腰に負担がかかる動きです

オムツ交換やトイレ介助、入浴介助といった介護が前かがみ姿勢をとることが多いものになります

そもそも前かがみはどれくらい腰の負担になっているのかというと、まっすぐ立っているときの腰の負担を1とすると、腰を曲げた姿勢(30°程度)は1.8倍も腰に負担がかかります

介護ではただ腰を曲げるだけでなく、オムツ交換やトイレ介助、入浴介助では腰を曲げたまま被介護者を持ち上げたり支えたりしなければいけない動きがたくさんありますよね

そのような状況では、腰の負担は2.2倍にもなります

しかも、その腰への負担が1日に何回もあり365日毎日続くとなると、何もしなければ腰痛になってもおかしくはありません

オムツ交換で腰が痛い人はコチラの記事がおすすめ

→訪問看護PT歴10年が教える!親の介護オムツ交換での腰痛を防ぐ完全ガイド

2.持ち上げ・支える動作による腰椎負担

前にいる被介護者を持ち上げたり支えたりすると腰の負担が大きくなるということは、なんとなくわかるとは思います

なぜ腰の負担が大きくなるのかというと、持ち上げたり支えたりする重さがあなたの腰に加わるからです

その負担が繰り返し腰に加わることで、腰の骨や椎間板、筋肉、神経にストレスがかかり、痛みに変化します

3.長時間同じ姿勢(食事介助、見守りなど)

長時間同じ姿勢をとることは、腰痛の原因になります

長時間同じ姿勢をとるということは、同じ場所に継続的に負担がかかるということです

同じ場所に継続的に負担がかかると、負担がかかっている筋肉が緊張したり血行不良を引き起こしたり、関節が摩耗して炎症を起こしたりします

それを何度も繰り返すことで痛みを引き起こします

4.筋力低下や柔軟性不足

加齢や運動不足などの影響で年々筋力が落ちてくると、今までと同じ動きや介護をしていても腰痛になることがあります

その原因となるのが「筋力低下」と「柔軟性低下」です

腰回りの筋力が低下してくると、骨や関節などにかかる負担が増え、関節の炎症を引き起こしやすくなります

また、足の筋力も腰痛と関係があり、今まで腰にかかる負担をバネのように足が緩和していたものが、力がなくなることでそれができなくなり、腰の負担が大きくなります

柔軟性の低下も筋力の低下と同じように腰痛の原因となることがあります。

筋肉の柔軟性が低下すると、筋肉や関節への負担が増加し、腰痛になりやすくなります

特に、股関節や背中の柔軟性が低下すると腰がその動きの代償をしなければならず、負担が大きくなり腰痛が発生しやすくなります

5.介護環境の不備(ベッド高さ・動線など)

人は環境にあった動きを自然に行うようになっています

そのため、いい環境ではいい動きを、悪い環境では悪い動きをしてしまいやすいです

オムツ交換のときに、ベッドを高くしたいけど高さを変えられるベッドではなく、腰を深く曲げて作業してしまったり、ベッド周囲に物が多く余裕を持った動きができない人もいます

また、入浴介助でも浴槽から立ち上がらせるときに、被介護者がつかむところがなく、足も滑ってしまうため思うように力が入らず、介護者の負担が大きくなってしまうケースも多くあります

このような環境で在宅介護を毎日続けると腰痛になる可能性は限りなく高いものとなってしまいます

腰痛の症状と放置したときのリスク

ちょっと腰が痛いと感じたときにすぐ対処する人は少数ということが分かっています

第一三共ヘルスケアが調査した結果から、約80%もの人が「腰痛の症状が出ても放置しがち」と答えています

腰痛対策に湿布や軟膏を使用するCMも多くやっていることもあり、腰痛はとても身近で軽視されやすいものになっているのかもしれません

しかし、そんな腰痛は放置すると最悪の場合、歩けなくなってしまうこともあるのです

そんな腰痛の症状と放置したときにリスクについてお話します

腰痛の症状

腰痛の症状として、以下のようなものがあります

- 腰の痛み

- 足の痛みや痺れ

- 足の冷えや火照り感

- 深部のうずくような痛み

etc…

それぞれ解説します

腰の痛み

腰の痛みにもいろいろあるのですが、大きく分けて2つになります

それは「鈍い痛み」と「鋭い痛み」です

鈍い痛みは、「重だるい」「こわばる」「鈍くうずく」と表現される人が多いものです

動き始めや長時間同じ姿勢をとったあとに出やすいです

主な原因は、立ち仕事や介助などでの筋肉や靭帯の疲労、猫背や反り腰といった姿勢不良による慢性的な負担、加齢や運動不足で筋肉の持久力が落ちてきている、といったことです

鋭い痛みは、「ピキッ」「ズキッ」とくるような痛みです

急に体を動かしたり、重いものを持ったりする時に出ることが多いです

主な原因は、腰の筋肉や筋膜、靭帯などを微細に損傷する、椎間板ヘルニアといった神経圧迫です くしゃみや咳などで瞬間的に腹圧が高まることで損傷して痛みが出ることもあります

足の痛みや痺れ

腰痛なのに足?と思うかもしれませんが、足の感覚や動かす神経は腰あたりから出ているので、腰の神経に何かあるとお尻や太もも、ふくらはぎなどに痛みや痺れが走る(放散痛)ことがあります

主な原因は、腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、神経の圧迫や炎症による坐骨神経痛などです

足の冷えや火照り感

足先が冷たく感じたり火照っているように感じたりするけど、触ってみるとそうでもない、といった症状がみられることがあります

主な原因は、神経が椎間板や骨に圧迫されるなどの刺激を受けたり、神経根や末梢神経障害によるものが多いです

表面上で起こっていることと実際に感じていることに違いがあり、戸惑うことや腰から来ていると思わない人も多くいます

深部のうずくような痛み

「腰の奥の方がじんわり痛い」「動いてもおとなしくしていても痛みが変わらない」といった痛み方がある場合、それは内臓由来の痛みの可能性があります

その場合、ストレッチや温める、冷やすなどの対応をしても変化はありません

腎臓・膵臓・大動脈など内臓疾患による関連痛であったり、婦人科系疾患(子宮筋腫、卵巣の病気など)、尿路結石などが原因で腰痛が発症する可能性があります

放置したときのリスク

腰痛を放置しても自然と改善する人が多いですが、かならずそうなるとは限りません

放置したときのリスクとしてこのようなことがあります

- 痛みの慢性化

- 動作制限・生活の質低下

- 姿勢・骨格の変化

- 心理的影響

どれも無視していいことではないので解説します

痛みの慢性化

ぎっくり腰のような急性腰痛が起こったあとに、そのまま無理をして動いていると脳や神経が「痛みの記憶」を作ってしまい、炎症などの痛みの原因がなくなったあとも痛いと感じてしまう慢性疼痛というものになってしまう可能性があります

慢性疼痛になってしまうと、それを改善するのは大変で完治しない人もいるの注意が必要です

動作制限・生活の質の低下

痛みがあると人はそれを避けるようになり、いつもより活動量が減り、結果として筋肉量も減ってしまいます

また、痛みの影響で関節の動かす範囲が小さくなることで柔軟性低下が起こります

痛みが怖い→動かない→さらに痛みが増える

といった悪循環に陥る可能性があるのです

姿勢・骨格の変化

腰痛があるとその痛い場所を使わないようなかばった姿勢をとることがあります

たとえばぎっくり腰の場合、腰を曲げると痛むので曲がらないようにしようと過度に意識し、反り腰のような姿勢をとり続けてしまいます

そうすると、正しい姿勢ではなくなり他の関節や筋肉に負担がかかるため、肩こりや首こり、膝痛など他の症状を引き起こしてしまう可能性があります

心理的影響

痛みが慢性化すると、心への影響も出てきます

この痛みはいつまで続くのかしら、治らなかったらどうしよう…

といった不安や

何かしようとすると痛みがあるから何もしたくないなぁ

といった抑うつ感が強くなる可能性があります

そういった心の変化から睡眠障害や意欲低下、ネグレクトにつながることもあるため注意が必要です

腰痛予防の基本

では在宅介護で腰痛にならないためには具体的にどのようなことに注意すればいいのでしょうか?

それは以下のような5つのポイントです

- 正しい姿勢と介助動作

- 介助動作の工夫

- ベッド・トイレの高さ調整

- 日常での筋トレ・ストレッチ

- 介護者自身の体調管理

どれもとても重要なことなので、解説していきます

1.正しい姿勢と介助動作

在宅介護において、腰痛にならないためには正しい姿勢をキープすることが重要です

在宅介護で多い状況として、トイレ動作やおむつ交換などをイメージしてもらえればと思いますが、前かがみの姿勢を繰り返します

その前かがみで正しくない姿勢をとっていると腰痛になりやすくなります

具体的にどのような姿勢が悪く、どのような姿勢が正しいのかというと…

- 腰を丸める

- 腰をそらし過ぎる

- 股関節と膝を曲げない

- 腰がまっすぐ立っているときと同じくらいのそり

- 腰と一緒に膝と股関節を曲げている

といったことがポイントです

ご自身のいつもおこなっている介助方法をイメージしながら、悪いポイントは修正しましょう。

2.介助動作の工夫

介助をするとなると、つい介助者が頑張り過ぎてしまうケースが多くみられます

そうではなく、被介護者もできることは自分でやるようにしましょう

それがリハビリになり今の状態を維持したり改善させるきっかけになったりします

特に初動を被介護者に行ってもらうようにして、そこからその動きをサポートするように介助をしましょう

寝返りでは、ベッド柵をつかんだり、寝返りする方向に頭や腕を持っていくといった動きが初動になります

また、立ち上がりでは、前にかがんで重心をお尻から足の裏に移動する動きが初動です

この動きを被介護者にしてもらうだけで介護者の負担は楽になります

完全受け身な被介護者を介護することはとても大変なので、できることはしっかりおこなってもらいましょう

さらに、それがお互いのためになることをしっかりと共有しておくことも重要です

3.ベッド・トイレの高さ調整

トイレ介助やおむつ交換、ベッドからの立ち上がりなどの介助をおこなうときには、その高さもとても重要です

低すぎると前かがみの角度が大きくなったり、介助量が増えて腰を痛めやすくなります

トイレ介助においては、便座の高さが低いと被介護者が立ち上がりのときに大きな足の力が必要となります

なぜなら、低い位置にある腰を立った姿勢のところまで持ち上げないといけないからです

高い位置にあれば移動距離が短くなるため、力は少なくて済みます

また、股関節や膝関節は深く曲げると力が入りづらくなるため、そこから伸ばそうとすると大きな力が必要となります

つまり、被介護者はこれらの力の被介護者が不足している分をすべて補わないといけないため、負担も大きくなるのです

対策として、補便座などを活用して股関節が深く曲がり過ぎないないようにするといいでしょう

ベッドからの立ち上がりの場合は、被介護者の股関節が膝と同じ高さか股関節の方が少し高い高さに設定すると立ちやすく、介助もらくになります

ベッド上でのオムツ交換の場合、高さは介護者の腰の高さを目安に設定しましょう

しっかりと高くすることで、前かがみの角度を小さくすることができ、腰の負担を減らすことができます 同時に膝や股関節を軽く曲げて、膝をベッドにあてるようにしましょう

そうすることで支点ができ、動きが安定するため、さらに腰の負担を減らすことができます

4.日常での筋トレ・ストレッチ

介護を毎日していれば、それだけ筋肉を使い疲労が溜まります

疲労が溜まると筋肉が本来の力を出せなくなり、骨や関節、靭帯などにより負担をかけてしまい、腰痛を引き起こしやすくなります

そうならないためにもしっかりとケアをする必要があります

特にストレッチをしてほしい筋肉は以下の3つです

- 背中(脊柱起立筋)

- お腹(腸腰筋)

- お尻(大殿筋)

それぞれやり方をイラスト付きで解説します

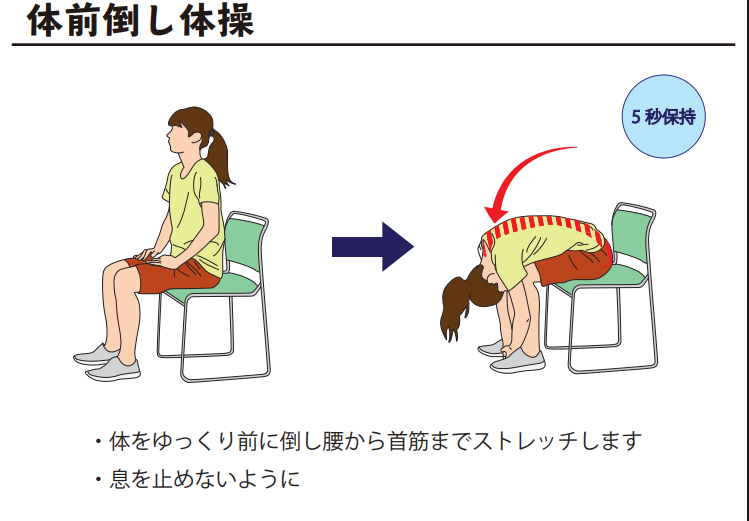

背中(脊柱起立筋)

在宅介護では前かがみになる場面が多いため、その姿勢をキープするためにはどうしても背中の筋肉が頑張らなけれないけません

そのため、疲労が溜まりやすく、放置をすると腰痛の原因になるためしっかりとケアをしましょう

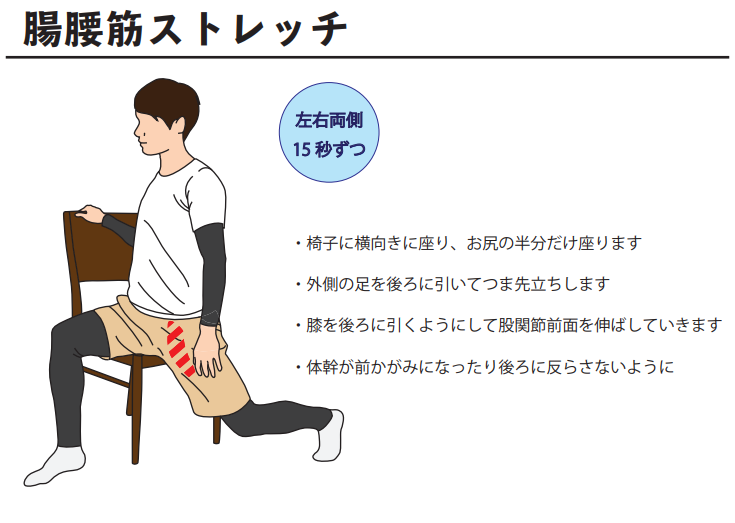

お腹(腸腰筋)

腸腰筋は背骨を正しい位置に固定してくれる体幹のインナーマッスルです

正しい姿勢で介護をしようとするとよく使うため、しっかりケアをしましょう

また、今まで正しくない姿勢で介護をしていたり、すでに腰痛がある人はこの筋肉がガチガチに硬くなってしまっている可能性が高いです

しっかりとストレッチして動かしやすい柔らかさに戻してあげましょう

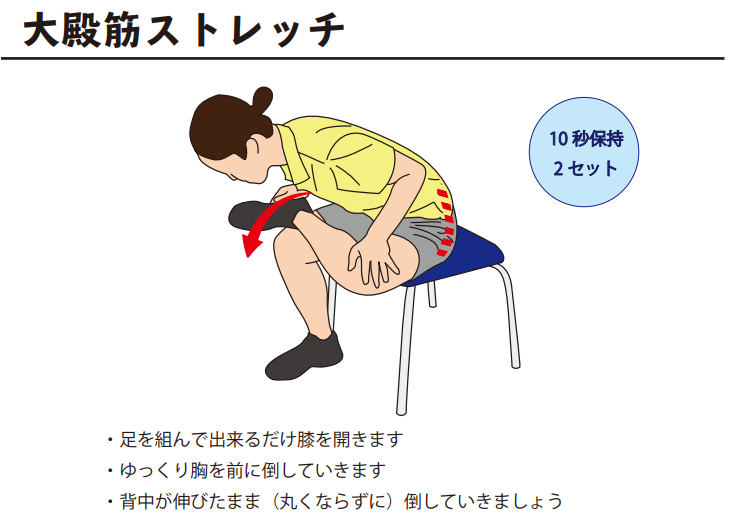

お尻(大殿筋)

お尻の筋肉は、腸腰筋と同様に正しい姿勢で介護を行うとよく使う筋肉で、腰の負担を軽減するために働いてくれます

この筋肉に疲労が溜まっていたり、筋肉自体が硬くなってしまっていると本来の力が発揮できず、腰の負担を軽減させることができません

ストレッチをしてしっかりほぐしてあげることで、腰の負担を軽減して腰痛になりづらくしましょう

5.介護者自身の体調管理

介護の姿勢や動作、介護後のストレッチはとても重要で知っている人も多いかもしれません

しかし、被介護者の体調を心配するあまり、介護者自身の体調管理は後回しになることが多いです

体調管理で特に意識してほしいのは以下の2つです

- 睡眠

- 食事

具体的にどんなポイントに意識した方がいいか解説します

睡眠

睡眠時間は6-7時間は確保するようにしましょう

また、寝る前にテレビをみたりスマホを操作したりしてしまうと眠りが浅くなります

眠りが浅くなると筋肉を修復してくれるホルモン(成長ホルモン)が出にくくなってしまいます 眠る前は少し部屋を暗めにしてアロマなどを使用してできる限りリラックスできる空間をつくりましょう

食事

当たり前ではありますが、筋肉や骨、関節を作るには栄養が必要です

バランスよく食事をとることが大事ですが、特に以下の4つを意識しましょう

- たんぱく質

- カルシウム、ビタミンD

- マグネシウム

- 水分

たんぱく質は筋肉を修復するための材料になります

肉や卵、魚、豆腐、納豆など毎食1品以上と入れるようにしましょう

カルシウムやビタミンDは骨を丈夫にするための材料です

牛乳や小魚、きのこ類で摂取できます

ビタミンDは日光浴をすることで体の中で作ることができます

こまめに外出しているのであれば、自然とビタミンDを作ってくれているのであまり意識しなくても大丈夫です

マグネシウムは筋肉のこわばりを予防してくれる栄養素です

ナッツや豆類、海藻でとることができます

水分は椎間板や筋肉など全身にとても重要な栄養です

喉が渇いたと感じる前にこまめに摂取するようにしましょう

「バランスよく+水分をこまめに」が栄養摂取のポイントです

腰痛が出たときの対策方法

いろいろと気をつけて生活をしていても、腰を痛めてしまう可能性はあります

違和感や軽い痛みのうちに対策をしておくと、はやく治りやすく、介護が大変になることもありません

具体的な対策は以下の5つになります

- 安静と軽いストレッチ

- 温める&冷やすの使い分け

- 腰サポーターの活用

- 鎮痛薬・湿布の使用

- 動作を減らす介護環境の見直し

それぞれ解説していきます

1.安静と軽いストレッチ

介護をしていて違和感や軽い痛みが出たときは、疲労が蓄積し軽い炎症を起こしている可能性が高いです

そのため、軽いストレッチをして筋肉の血の循環をよくしてあげることで疲労物質や炎症物質がはやく流れていき、痛みを軽減してくれます

また、適度な安静も必要です

長時間ではなくていいので、疲れたらこまめに横になって体を休めるようにしましょう

腰やお尻などの筋肉を休めたいのであれば、横向きやうつ伏せなどの姿勢がおすすめです

なぜかというと、仰向けでは腰やお尻が床やベッドと体重で圧迫され血の循環が悪くなり、疲労物質や炎症物質の流れが悪くなってしまうからです

2.温める・冷やすの使い分け

腰に痛みがある人の悩みの1つに、「温めた方がいいのか冷やした方がいいのか」というものがあります

判断基準は簡単で、「炎症を起こしているか」というのがポイントです

何かの介護動作をきっかけにズキッと急に痛みがでた場合や腰が痛みと熱を持ている場合などはあきらかに炎症をしています

そんな状況のときは、炎症を落ち着かせるために腰を冷やすようにしましょう

逆に炎症をしていない痛みは、重だるいような痛みが徐々に強くなってくる感覚や動き始めにこわばりを感じるなどがあります

このような症状は、血の循環が悪くなっていたり、筋肉が硬くなっている場合が多いので温めてあげましょう

温めることですっきりした感覚やそのあとの動きやすさを感じるのであれば対応が正解であったということです

3.腰サポーターの活用

いろいろな対策をしていても何かすれば必ず腰の負担は蓄積されていきます

正しい姿勢をみにつけることも介護環境を整えることも腰の負担を軽減してくれますが、ゼロにはしてくれません

いろいろな対策をして、極力負担を減らしていくということが重要です

その中の1つに腰サポーターの活用があります

体に直接巻いて使用するため、影響力は大きくしっかりとした物を使うことで腰に負担が激減します

いろいろな腰ベルトを試した結果、私がおすすめするのは「コシビシベルト」という商品です

私が実際に使用したこともありますし、訪問先で介護をしている家族にもおすすめし、かなり好評だった商品です

三次元立体構造になっていて、ベルトを巻いてワイヤーを引くだけで自分の体にフィットさせてくれるため簡単かつ効果が大きいです

効果としては、正しい姿勢保持の矯正とサポート、前かがみなどでの腰の負担軽減です

腰が痛くなって、病院や整骨院に通ったり、薬や湿布などの費用を考えると痛みが出た後にお金をかけるより予防にお金をかけるのが一番賢い金の使い方だと思います

痛みが出るし受診は時間がかかるし面倒で、湿布や薬でお金もさらにとられるとなるといいことはないですよね

腰サポーターは腰の痛みを予防してくれて、継続的な費用も掛からないので生活を豊かにしてくれます

腰サポーターを使ってみたいけどどれにしたらいいかわからない方はぜひ使ってください

4.鎮痛薬・湿布の使用

腰の痛みがあるときに、市販の鎮痛薬や湿布を使用して痛みを軽くすることはよくあると思います

しかし、これはあまりおすすめできません

それはなぜかというと、ただ痛みをごまかしているだけで、根本的な解決にはなっていませんし、放置すると重症化してしまう可能性があるからです

使用したいのであれば、まずは病院を受診ししっかりと検査をしてもらい、医師に相談をしてから使用するようにしましょう

自己判断は絶対にしてはいけません

5.動作を減らす介護環境の見直し

物が散らかっていたり、作業したいところに必要な物が他の場所にあったりすると余計な動きが増え、結果として腰の負担を大きくしてしまいます

効率よく動けていて、他の対策も試したけど腰痛が出る場合は、ご自身の体の状態に対して介護負担が大きくなっているのかもしれません

その場合は、介護保険のサービスを活用して今あなたがおこなっている介護の一部を手伝ってもらうようにしましょう

手伝ってもらえれば、その間あなたの体は休むことができます

また、介護の専門職の人がきてくれれば、ご自身の介護方法についての相談もできるので心強いですよ

まとめ

- 腰痛は原因を理解して予防と対策をすることが大切

- 環境改善と体のケアの両輪で取り組む

最後になりますが、日々の介護、本当にお疲れ様です

周りが思っている以上に大変な思いをしてことと思います

ですが、頑張り過ぎてご自身の体が壊れてしまって、あなたの今後の人生が暗くなるようなことにはならないでください

対策をしっかりしたうえで、それでも大変であれば人やサービスに頼りましょう

限界になってからではなくその前に余裕をもって頼って家族と一緒に幸せな時間を過ごしてください

最後まで読んでいただきありがとうございました!