腰痛改善にはプロテインが欠かせない理由とは?

- 腰が痛くてどうにかしたいが、運動以外の解決方法を知りたい

- プロテインが本当に腰痛に効果があるのか分からない

腰痛は若い人から高齢者まで多くの人が悩む疾患です。

一度痛めてしまうと繰り返してしまう人も多く、日常生活への影響も大きいため完治することはもちろんですが、予防することもとても重要です。

私は理学療法士歴14年、訪問リハビリ歴10年で体や生活動作について詳しく、腰痛を改善させるための方法を日々指導しています。

そんな私が腰痛の原因やメカニズム、プロテイン(タンパク質)の役割、効果的な摂取方法、食生活や運動との関係など、腰痛改善に役立つ情報をわかりやすく解説します。

腰痛対策としてプロテインがなぜ重要なのか、科学的な根拠や実践的なアドバイスを交えながらご紹介します。

腰痛のメカニズムとタンパク質の役割

腰痛の原因とは?

腰痛の原因は多岐にわたりますが、主に筋肉の疲労や損傷、椎間板の変性、骨や関節の異常、姿勢の悪さ、運動不足などが挙げられます。

また、加齢や生活習慣の乱れ、ストレスも腰痛を引き起こす要因となります。

特に現代人はデスクワークやスマートフォンの使用による姿勢不良が増えており、筋肉の柔軟性や強度が低下しやすい環境にあります。

これらの要因が複合的に絡み合い、慢性的な腰痛を引き起こすことが多いのです。

介護をされている方は、特に中腰姿勢での作業が多く腰痛になりやすい傾向があります。

→家族の介護で腰が辛い…コルセットで負担を軽減する方法

筋肉と腰痛の関係の理解

腰痛と筋肉は密接な関係があります。

腰回りの筋肉(脊柱起立筋や腹筋群など)は、背骨や骨盤を支える重要な役割を担っています。

これらの筋肉が弱くなると、腰椎や椎間板に過度な負担がかかり、痛みや違和感が生じやすくなります。

また、筋肉の柔軟性が低下すると、動作時の衝撃を吸収できず、腰へのダメージが蓄積されやすくなります。

したがって、筋肉の強化と柔軟性の維持は、腰痛予防・改善の基本となります。

プロテインが筋肉に与える影響

プロテイン(タンパク質)は、筋肉の主成分であり、筋肉の修復や成長に不可欠な栄養素です。

運動や日常生活で筋肉が損傷すると、タンパク質が材料となって修復が行われます。

十分なタンパク質を摂取することで、筋肉の合成が促進され、筋力や柔軟性の向上につながります。

特にプロテインサプリメントは、消化吸収が早く、効率的に筋肉へ栄養を届けることができるため、腰痛改善や予防に役立つとされています。

| プロテインの役割 | 腰痛への影響 |

|---|---|

| 筋肉の修復・成長 | 筋力向上・腰への負担軽減 |

| 柔軟性維持 | 衝撃吸収力アップ |

腰痛改善に必要な栄養素

タンパク質不足と腰痛の関係

タンパク質が不足すると、筋肉量が減少し、腰周りパク質が不足すると、筋肉量が減少し、腰回りの筋力が低下します。

その結果、腰椎や椎間板への負担が増え、腰痛が発生しやすくなります。

また、筋肉の修復や再生が遅れることで、慢性的な痛みや違和感が長引くこともあります。

現代人は食生活の偏りやダイエット志向により、タンパク質が不足しがちです。

腰痛予防・改善のためには、日々の食事やサプリメントで十分なタンパク質を摂取することが重要です。

プロテインの種類と効果

プロテインには主にホエイプロテイン、カゼインプロテイン、ソイプロテインなどの種類があります。

ホエイプロテインは吸収が早く、運動後の筋肉修復に最適です。

カゼインプロテインはゆっくり吸収されるため、就寝前など長時間の栄養補給に向いています。

ソイプロテインは植物性で、アレルギーが気になる方やベジタリアンにもおすすめです。

それぞれの特徴を理解し、目的やライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。

| 種類 | 特徴 | おすすめのタイミング |

|---|---|---|

| ホエイ | 吸収が早い | 運動後 |

| カゼイン | 吸収がゆっくり | 就寝前 |

| ソイ | 植物性・アレルギー対応 | 食事の補助 |

カルシウムの重要性と腰痛

タンパク質も腰痛予防に重要ですが、カルシウムも腰痛に関係しています。

カルシウムは骨の健康を維持するために欠かせないミネラルです。

つまり、骨密度が低下すると、腰椎や椎間板が弱くなり、腰痛のリスクが高まるのです。

特に中高年や女性は骨粗しょう症になりやすいため、カルシウムの摂取が重要です。

また、カルシウムは筋肉の収縮や神経伝達にも関与しており、筋肉の働きをサポートします。

バランスの良い食事でカルシウムをしっかり摂ることが、腰痛予防・改善につながります。

おすすめのプロテイン摂取法

効果的なプロテインの飲み方

プロテインを効果的に摂取するためには、タイミングと量が重要です。

特に運動後30分以内は「ゴールデンタイム」と呼ばれ、筋肉の修復や成長が最も活発になるため、このタイミングでプロテインを摂ると吸収効率が高まります。

また、1回あたり20~30gを目安に、1日2~3回に分けて摂取するのが理想的です。

水や牛乳、豆乳などで割って飲むことで、味や栄養バランスも調整できます。

継続的に摂取することで、筋肉の維持と腰痛予防に役立ちます。

食事からのタンパク質の摂取

当たり前ですが、タンパク質はプロテインサプリだけでなく、日々の食事からもしっかり摂ることが大切です。

肉、魚、卵、大豆製品、乳製品など、さまざまな食品にタンパク質が含まれています。

動物性と植物性のどちらかのタンパク質をとるのではなく、バランスよく取り入れることで、アミノ酸のバランスも整い、筋肉の合成や修復がスムーズに進みます。

また、ビタミンやミネラルも一緒に摂取できるため、健康的な体作りに役立ちます。

プロテインサプリの選び方

プロテインサプリを選ぶ際は、成分や目的に合わせて選ぶことが大切です。

ホエイプロテインは吸収が早く、筋肉の修復に最適ですが、乳製品アレルギーの方はソイプロテインやピープロテインなど植物性のものを選ぶと良いでしょう。

また、糖質や脂質の含有量、添加物の有無、味や溶けやすさもチェックポイントです。

自分の体質やライフスタイルに合ったプロテインを選ぶことで、無理なく継続できます。

| 種類 | 特徴 | おすすめの人 |

|---|---|---|

| ホエイ | 吸収が早い | 運動後の筋肉修復を重視する人 |

| ソイ | 植物性・アレルギー対応 | 乳製品が苦手な人 |

| ピープロテイン | アレルギー対応・植物性 | ベジタリアンやアレルギー体質の人 |

腰痛改善に向けた食生活

腰に悪い食べ物とその理由

腰痛を悪化させる食べ物には、加工食品や高脂肪・高糖質の食品、アルコール、過剰な塩分などがあります。

これらは体内の炎症を促進し、筋肉や関節の回復を妨げる原因となります。

また、栄養バランスが偏ることで、筋肉や骨の健康を損なうリスクも高まります。

腰痛予防・改善のためには、できるだけ自然な食材を選び、バランスの良い食事を心がけましょう。

炎症を抑えるための食事法

腰痛の多くは筋肉や関節の炎症が関与しています。

炎症を抑えるためには、オメガ3脂肪酸(青魚、亜麻仁油など)や抗酸化作用のある野菜・果物、ビタミンC・Eを積極的に摂取することが効果的です。

また、加工食品やトランス脂肪酸、過剰な糖分は炎症を悪化させるため控えましょう。

バランスの良い食事が、腰痛の根本的な改善につながります。

食生活のバランスと腰痛の関連性

食生活のバランスが崩れると、筋肉や骨の健康が損なわれ、腰痛のリスクが高まります。

タンパク質、カルシウム、ビタミン、ミネラルなどをバランスよく摂取することで、筋肉や骨の修復・強化が促進されます。

また、腸内環境を整えることで、全身の炎症を抑え、腰痛の予防にもつながります。

毎日の食事を見直し、栄養バランスを意識することが大切です。

運動とプロテインの関係

筋トレが腰痛改善に及ぼす効果

筋トレには腰回りの筋肉を強化し、腰椎や椎間板への負担を軽減する効果があります。

特に体幹トレーニングやストレッチを組み合わせることで、柔軟性と筋力の両方を高めることができます。

筋トレ後にプロテインを摂取することで、筋肉の修復・成長が促進され、腰痛の予防・改善に役立ちます。

無理のない範囲で継続することが大切です。

運動とプロテイン摂取のタイミング

前にもお伝えしましたが、運動後30分以内は筋肉の合成が最も活発になるため、このタイミングでプロテインを摂取するのが理想的です。

また、朝食時や就寝前に摂取することで、1日の筋肉の修復や成長をサポートできます。

その他にも運動前に軽く摂取することで、エネルギー補給にもなります。

自分の生活リズムや目的に合わせて、最適なタイミングを見つけましょう。

| タイミング | 効果 |

|---|---|

| 運動後30分以内 | 筋肉の修復・成長促進 |

| 朝食時 | 1日の筋肉維持 |

| 就寝前 | 夜間の筋肉修復 |

整体や鍼灸との併用効果

腰痛改善には、運動やプロテイン摂取だけでなく、整体や鍼灸などの専門的なケアを併用することも効果的です。

整体や鍼灸は筋肉の緊張をほぐし、血流を改善することで、痛みの緩和や回復をサポートします。

運動や栄養管理と組み合わせることで、より早く腰痛の改善が期待できます。

自分に合ったケア方法を見つけ、継続的に取り入れることが大切です。

専門的なケアをお考えの方は、訪問リハビリサービスの活用も検討してみてください。

→ 訪問リハビリって何をするの?費用と内容をわかりやすく解説

腰痛に対する自宅でできるケア方法

ストレッチと筋トレの組み合わせ

自宅でできる腰痛ケアとして、ストレッチと筋トレの組み合わせは非常に効果的です。

ストレッチで筋肉の柔軟性を高め、筋トレで腰回りの筋力を強化することで、腰への負担を軽減できます。

特に、太ももやお尻、背中の筋肉を意識的に伸ばすストレッチと、体幹を鍛えるプランクやブリッジなどの筋トレを取り入れると良いでしょう。

毎日少しずつ継続することで、腰痛の予防・改善に大きな効果が期待できます。

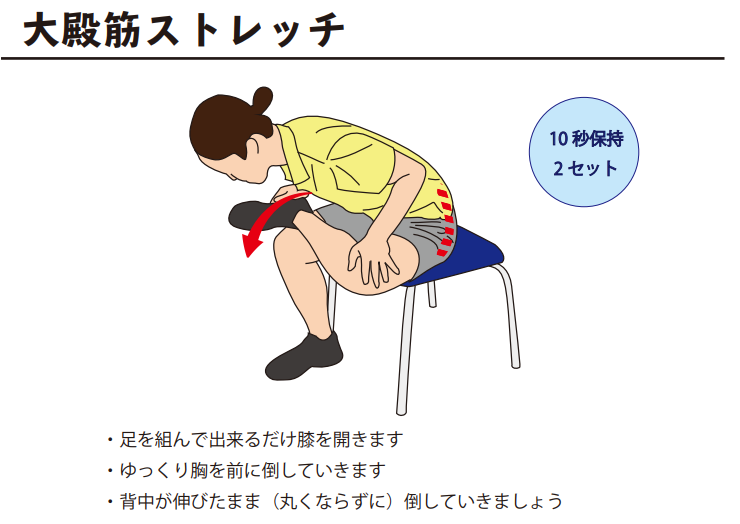

おすすめストレッチ

お尻

現代人は椅子やベッドでの生活がメインで股関節を深く曲げる頻度が減っています。

そのため股関節が硬くなり、骨盤の動きが制限され腰の負担が増えて腰痛になってしまう可能性があります。

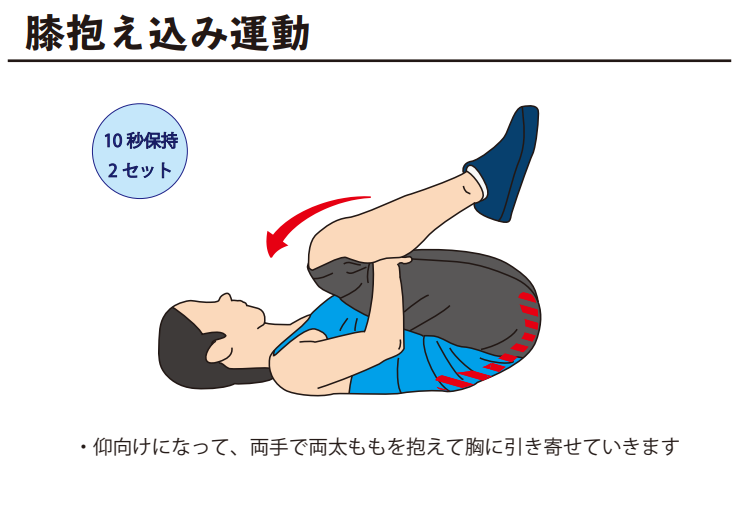

腰

肥満でお腹が出ていたりや腹筋が弱く反り腰になる人は腰の筋肉が短くなっている状態なので筋肉が硬くなり腰痛になりやすくなります。

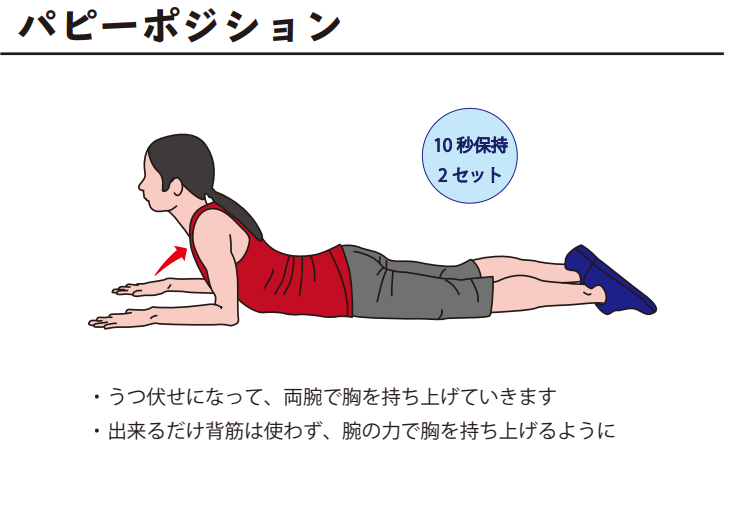

お腹

介護のように背中が丸くなるような姿勢が多い人、デスクワークが多い人は腹筋が短くなっている状態が多く、硬くなってしまうため、ストレッチをして正しい姿勢を保てるようにしましょう。

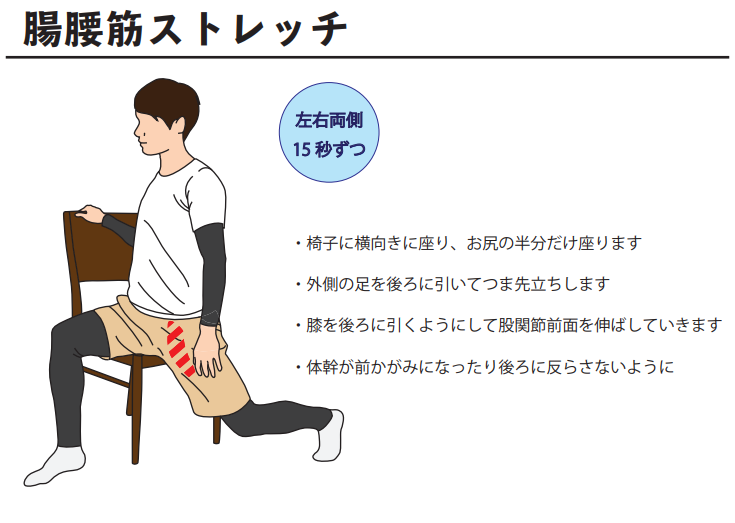

股関節

腸腰筋は体幹のインナーマッスルと言われており、腰痛の原因になりやすい筋肉です。

硬いと体幹や股関節がしっかり動かすことができず、腰の負担が大きくなってしまうので注意しましょう。

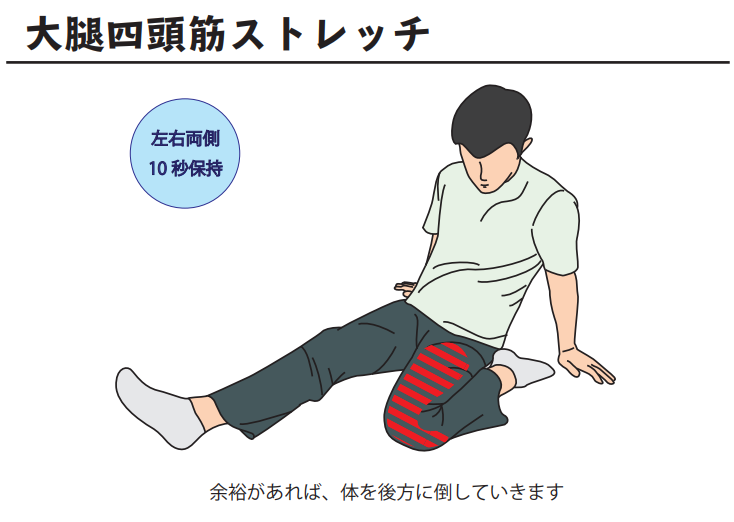

前太もも

前太ももが硬いと骨盤を過度に前に傾けてしまい、反り腰になってしまうことや、膝にかかる負担をしっかりと逃がすことが出来ず、腰の負担を増やしてしまい、腰痛になってしまう可能性があります。

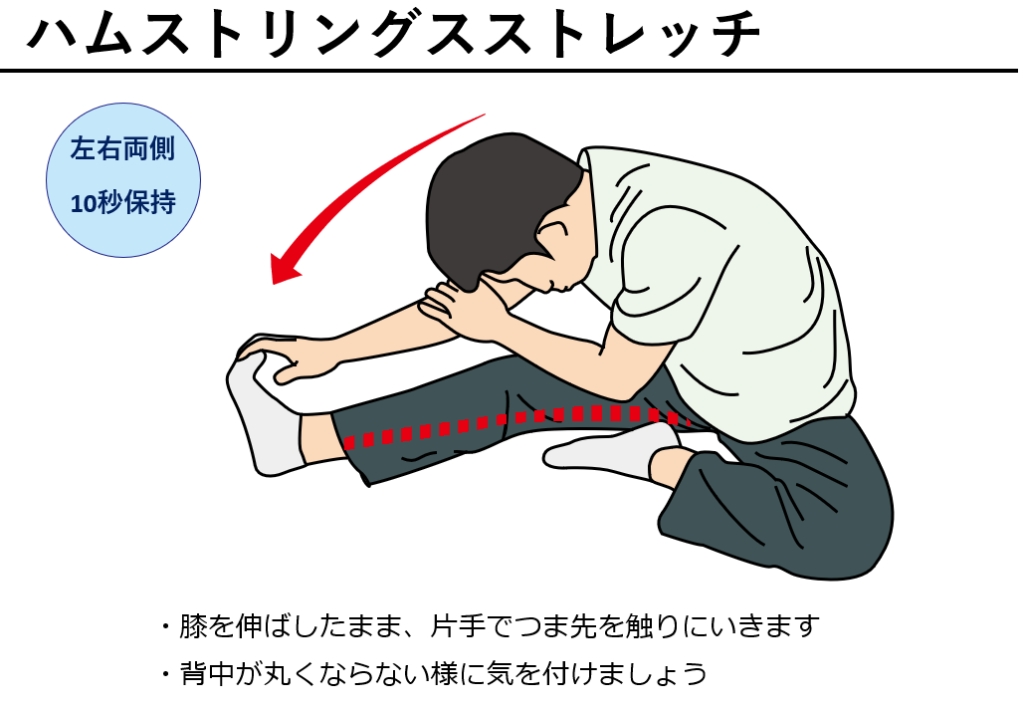

後ろ太もも

前太ももとは逆で、この筋肉が硬くなると骨盤を後ろに傾けてしまいます。

骨盤が後ろに傾くと腰や背中が丸くなるため、腰の負担が大きくなり、腰痛や椎間板ヘルニアになる可能性があります。

すべてを行うのではなく、反り腰or前かがみ姿勢どちらになっているか、どこの筋肉が硬いかを確認して毎日ストレッチすることをオススメします!

ストレッチだけでなく、日常生活での動作改善も腰痛予防には重要です。

→ 訪問看護PT歴10年が教える!親の介護オムツ交換での腰痛を防ぐ完全ガイド

水分摂取と腰痛の関係

水分不足は筋肉の柔軟性低下や血流悪化を招き、腰痛の原因となることがあります。

十分な水分を摂取することで、筋肉や椎間板の潤いを保ち、老廃物の排出を促進します。

特に運動や入浴後、汗をかいた後は意識的に水分補給を行いましょう。

カフェインやアルコールは利尿作用があるため、水や麦茶などがおすすめです。

日常的にこまめな水分補給を心がけることが、腰痛予防につながります。

プロテインを飲み過ぎることのリスク

過剰摂取による健康への影響

プロテインの過剰摂取は、腎臓や肝臓への負担を増やす可能性があります。

特に腎機能が低下している方は注意が必要です。

また、過剰なタンパク質摂取は体内の酸性度を高め、骨からカルシウムが流出しやすくなることも報告されています。

シニア層の女性は骨粗鬆症になるリスクがあります。

バランスの良い食事と適切な量のプロテイン摂取を心がけ、健康を損なわないよう注意しましょう。

腰痛とプロテインの関連性

プロテインは腰痛改善に役立つ一方で、過剰摂取や水分不足は逆に腰痛を悪化させることがあります。

適切な量を守り、十分な水分とともに摂取することが重要です。

また、プロテインだけに頼らず、運動や食生活のバランスも意識しましょう。

自分の体調やライフスタイルに合わせて、無理のない範囲でプロテインを活用することが腰痛改善のポイントです。

結論:腰痛改善にはプロテインが不可欠

腰痛予防と健康維持のためのポイント

腰痛予防・改善には、プロテインをはじめとした栄養バランスの良い食事、適度な運動、十分な水分補給が不可欠です。

プロテインは筋肉の修復・成長をサポートし、腰への負担を軽減します。

また、カルシウムやビタミン、ミネラルも意識して摂取しましょう。

日々の生活習慣を見直し、無理なく継続できる方法を取り入れることが、健康な腰と体を維持する秘訣です。

今後の健康管理に向けたアドバイス

腰痛対策は一時的なものではなく、長期的な健康管理が大切です。

自分に合ったプロテインや食事、運動習慣を見つけ、無理なく続けることが腰痛予防・改善の近道です。

定期的な体調チェックや専門家のアドバイスも活用しながら、健康的な生活を目指しましょう。

腰痛に悩まない毎日を手に入れるために、今日からできることを始めてみてください!

腰痛は転倒リスクを高める要因でもあります。高齢者の安全な生活のためにも予防が重要です。

→ あなたの知らない高齢者の転倒リスク:起き上がれなくなる危険な瞬間