あなたの知らない高齢者の転倒リスク:起き上がれなくなる危険な瞬間

- 高齢者が転倒したあとどう対応したらいいかわからない

- 転倒リスクをさげる対策がわからない

毎日の介護本当にお疲れ様です。

日々介護をしていると、ご家族なにかにつまずいて転びそうになったり、転んでしまったりした経験はありませんか?

あなたはもしご家族が転びそうになったり、転んでしまったときにどう対処すべきかしっかりと理解していますか?

介護や医療のプロではない限りそこまで詳しいことはわからないかもしれません。

この記事は、理学療法士歴14年、訪問リハビリ歴10年の私が、高齢のご家族を持つ方や介護に携わる方、またはご自身の将来に備えたい方に向けて書いています。

高齢者が転倒し、起き上がれなくなるリスクやその危険性、転倒後の正しい対応方法、そして予防策について、最新の知見と実践的なアドバイスをわかりやすく解説します。

転倒は高齢者の生活の質を大きく左右する重大な問題です。

この記事を通じて、転倒リスクの理解と適切な対策を身につけていただければ幸いです。

高齢者の転倒リスクとは?

高齢者の転倒リスクは、年齢を重ねるごとに増加します。

筋力やバランス感覚の低下、視力や聴力の衰え、さらには持病や服薬の影響など、さまざまな要因が複雑に絡み合って転倒しやすくなります。

特に一度転倒すると、その後の生活に大きな影響を及ぼすことが多く、骨折や頭部外傷などの重篤なケガにつながることも少なくありません。

また、転倒後に自力で起き上がれない場合、長時間床に横たわることで脱水や低体温、褥瘡(じょくそう)などの二次的な健康被害も発生しやすくなります。

そのため、転倒リスクの正しい理解とはやめの対策が重要です。

「動けない状態」を放置すると寝たきりにつながります。

ただし、無理に動かしすぎてもリスクがあります。そのバランスについてはこちらで詳しく解説しています。

→動かないと寝たきりに…でも動かしすぎも危険!

転倒がもたらす影響

高齢者が転倒すると、骨折や頭部外傷などの直接的なケガだけでなく、精神的なダメージも大きくなります。

転倒による骨折は、特に大腿骨や手首、背骨などに多く見られ、これが原因で寝たきりになるケースも少なくありません。

また、一度転倒を経験すると

また転ぶんじゃないかなぁ

という不安から、外出や活動を控えるようになり、筋力や体力のさらなる低下を招く悪循環に陥ることもあります。

さらに、長時間起き上がれない状態が続くと、脱水や低体温、褥瘡、肺炎などの合併症が発生しやすくなり、命に関わる危険性も高くなります。

このように、転倒は身体的・精神的・社会的な側面に大きな影響をあたえるため、予防とはやめの対応が不可欠です。

- 骨折や頭部外傷などの重篤なケガ

- 寝たきりや要介護状態への移行

- 活動量の低下による筋力・体力のさらなる低下

- 精神的な不安やうつ状態

- 脱水・低体温・褥瘡などの二次的健康被害

「もう動けない」と感じてしまう方に対して、ご家族の声かけが前向きな気持ちを引き出すこともあります。

実際に役立つ声かけの工夫は、こちらの記事で紹介しています。

→家族ができる“リハビリ声かけ”のコツ

高齢者の運動能力の低下とその理由

高齢者の運動能力が低下する主な理由は、加齢による筋力が落ちることや体が硬くなること、バランス感覚の衰えなどです。

特に下肢の筋力低下は、立ち上がりや歩くときの安定性を低下させ、転倒リスクを高めます。

また、長期間の入院や運動不足、慢性的な疾患(糖尿病、脳卒中、パーキンソン病など)も運動能力の低下に拍車をかけます。

さらに、視力や聴力の低下、反射神経が鈍くなることも転倒しやすくなる要因です。

これらの変化は徐々に進行するため、本人や家族が気づきにくいことも多く、日常生活の中で注意深く観察することが大切です。

- 加齢による筋力・柔軟性の低下

- 慢性疾患や運動不足

- 視力・聴力の衰え

- バランス感覚や反射神経の低下

転倒の病理:何が危険か?

高齢者の転倒が危険とされる最大の理由は、骨折や頭部外傷などの重篤なケガにつながりやすい点です。

特に大腿骨頸部骨折は、寝たきりや要介護状態への移行リスクが高く、回復にも長期間を要します。

また、転倒時に頭部を強打すると、脳出血や脳震盪など命に関わる事態も起こり得ます。

さらに、転倒後に自力で起き上がれない場合、長時間床に横たわることで脱水や低体温、褥瘡、肺炎などの二次的な健康被害が発生しやすくなります。

これらの合併症は、発見や対応が遅れるほど重症化しやすいため、転倒後の迅速な対応が重要です。

| 主な危険 | 具体的な症状・影響 |

|---|---|

| 骨折 | 大腿骨・手首・背骨などの骨折、寝たきりリスク |

| 頭部外傷 | 脳出血・脳震盪・意識障害 |

| 二次的健康被害 | 脱水・低体温・褥瘡・肺炎 |

高齢者の転倒後の対応手順

高齢者が転倒したときは、まずはあわてずに状況を確認し、適切な対応を取ることが重要です。

無理に起こそうとせず、本人の意識や痛みがあるか、動けるかどうかを慎重に観察しましょう。

骨折や頭部外傷が疑われるときは、無理に動かさず救急車を呼ぶことが大切です。

また、転倒後に自力で起き上がれない場合は、家具や椅子などにつかまって起き上がる方法を試みるか、助けを呼ぶ工夫も必要です。

転倒後の対応を間違えると、症状が悪化したり二次的な健康被害につながる可能性があるため、正しい手順を知っておくことが家族や介護者にとって大切です。

転倒した老人は助け起こすな?その理由

高齢者が転倒した際、すぐに助け起こすのは危険な場合があります。

特に骨折や頭部外傷が疑われる場合、無理に動かすことで症状が悪化する恐れがあるためです。

また、本人が強い痛みを訴えていたり、意識がもうろうとしている場合は、体を動かさず、まずは安全な姿勢で安静にさせましょう。

必要に応じて毛布などで体温を保ち、救急車を呼ぶことが大切です。

転倒後の対応は、状況を冷静に見極めることが重要であり、無理な介助は避けるべきです。

- 骨折や頭部外傷の悪化防止

- 痛みや意識障害がある場合は安静第一

- 救急車を呼ぶ判断が重要

転倒後の症状とその把握方法

転倒後は、まず本人の意識状態や痛みの有無、出血や変形などの外傷の有無を確認しましょう。

特に大腿部や手首、背中、頭部などに強い痛みや腫れ、変形が見られる場合は骨折や打撲の可能性があります。

また、吐き気や頭痛、意識の混濁がある場合は頭部外傷の可能性があるため、すぐに医療機関へ連絡しましょう。

本人が自力で動けるかどうかも重要なポイントです。

動けないときや症状が重いときは、無理に動かさず救急隊が到着するのを待ちましょう。

- 意識の有無・混濁

- 痛みや腫れ、変形の有無

- 出血や吐き気、頭痛の有無

- 自力で動けるかどうか

適切な救急車の呼び方と対応

高齢者が転倒し、骨折や頭部外傷が疑われる場合、または意識障害や激しい痛みがある場合は、すぐに救急車を呼びましょう。

救急車を呼ぶ際は、転倒した状況や本人の症状、既往歴や服薬状況などを正確に伝えることが重要です。

また、救急隊が到着するまでの間は、本人を安静にさせ、体温の低下を防ぐために毛布などで保温しましょう。

無理に動かさず、必要に応じて声をかけて意識状態を確認し続けることも大切です。

- 骨折・頭部外傷・意識障害時はすぐに救急車を呼ぶ

- 状況や症状、既往歴を正確に伝える

- 到着まで安静・保温を心がける

高齢者の転倒予防対策

高齢者の転倒を予防するためには、日常生活の中でさまざまな工夫が必要です。

家庭や介護施設での環境整備、適度な運動や体操の習慣化、バランスの良い食事や適切な服薬管理など、複数の視点から対策することが大切です。

また、本人だけでなく家族や介護者も転倒リスクを理解し、日々の見守りや声かけを行うことで、転倒の予防効果が高まります。

転倒予防は、健康寿命の延伸や生活の質の向上にも直結するため、積極的に取り組みましょう。

家庭でできる予防方法

家庭内での転倒予防には、まず床の段差や滑りやすい場所をなくすことが重要です。

カーペットやマットの端を固定し、コード類はまとめて足元の障害物を減らしましょう。

また、夜間のトイレ移動時には足元灯やセンサーライトを設置することで、視界を確保できます。

手すりの設置や滑り止めマットの活用も効果的です。

日常的に歩行や立ち上がりの練習を取り入れることも、筋力維持に役立ちます。

- 段差や障害物の除去

- 手すり・滑り止めの設置

- 夜間照明の工夫

- 日常的な歩行・立ち上がり練習

体操や運動を取り入れた転倒防止

転倒予防には、日常的な体操や運動の習慣化が非常に効果的です。

特に下肢の筋力強化やバランス能力の向上を目的とした運動がオススメです。

椅子に座ったままできる体操や、立ち上がり・スクワット運動、片足立ちなど、無理のない範囲で継続することが大切です。

また、ウォーキングやストレッチも筋力維持や柔軟性向上に役立ちます。

家族や介護者が一緒に取り組むことで、継続しやすくなります。

自宅でできるおすすめ運動

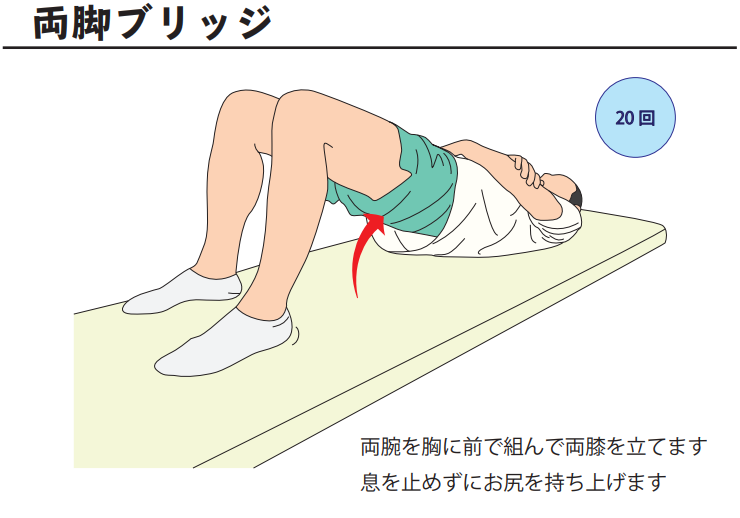

①お尻の運動

立ち上がりや歩くときに重要な筋肉で、立つときにお尻が重たく感じたらこの運動をしましょう。

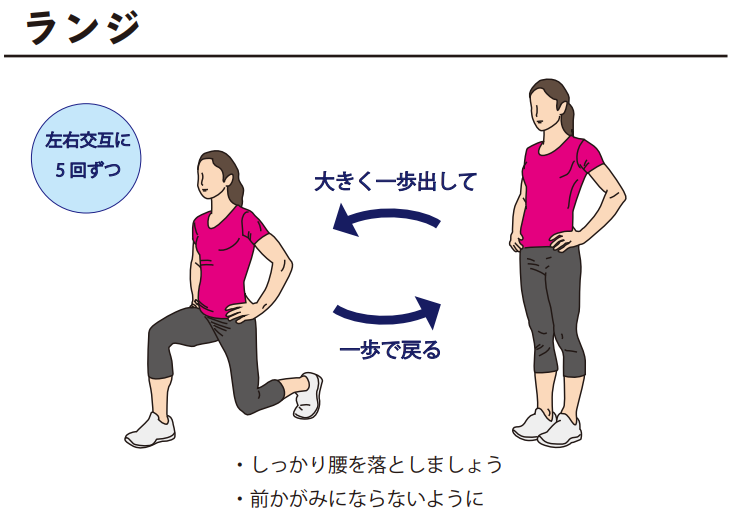

②太ももの運動

お尻と同じで立つときや歩くときに重要な筋肉です。

この筋肉無しでは立って何かをするのは無理だといっても過言ではありません。

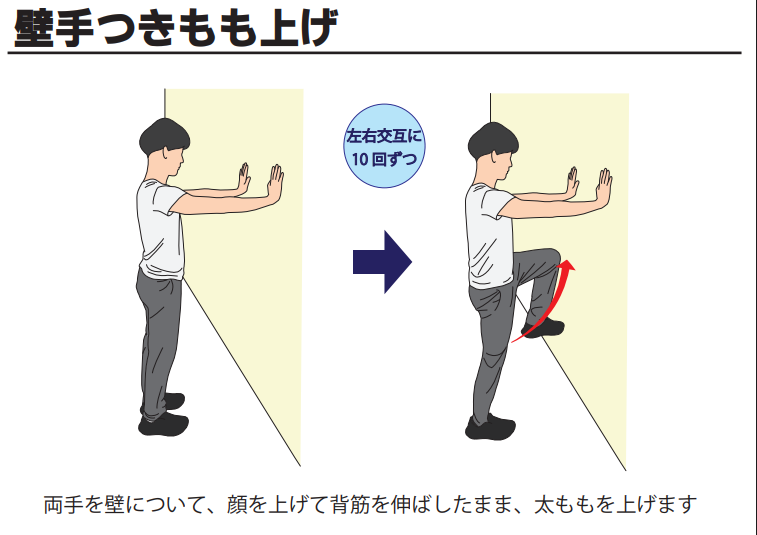

③股関節

この運動は腸腰筋という股関節にある筋肉を鍛える運動です。

ふらつきやすい人やつまずきやすい人に効果的です。

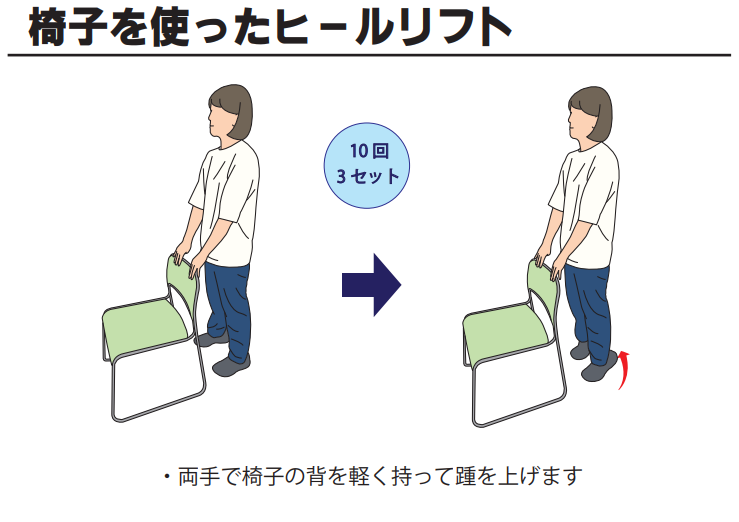

④ふくらはぎ

歩くときに体を前に押し出したり、バランスをとったりするときに重要な筋肉です。

ふくらはぎの一番太いところを両手の親指と人差し指で囲んだときに、囲えてしまう人は筋肉が少なくなっているのでふくらはぎを鍛えましょう。

高齢者の転倒リスクの要因

高齢者が転倒しやすくなる原因は、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。

加齢による筋力やバランス能力の低下だけでなく、住環境の不備や薬剤の副作用、慢性疾患の影響なども大きなリスクとなります。

また、視力や聴力の衰え、認知機能の低下も転倒の危険性を高める要因です。

これらのリスク要因を正しく理解し、日常生活の中で一つひとつ対策することが、転倒予防の第一歩となります。

家族や介護者も高齢者の生活環境や健康状態を定期的に見直し、リスクを最小限に抑える工夫が求められます。

加齢による筋力低下とその影響

加齢とともに筋肉量や筋力は徐々に減少し、特に下肢の筋力低下は転倒リスクを大きく高めます。

とある研究では40代から筋力は落ちはじめ、80代までで30‐40%も落ちるといわれています。

筋力が弱まることで、立ち上がりや歩行時に不安定になり、ちょっとした段差や障害物でもバランスを崩しやすくなります。

また、筋力低下は骨密度の減少や関節の硬さにもつながり、転倒時のケガの重症化を招くこともあります。

日常的な運動やリハビリを継続することで、筋力の維持・向上が期待でき、転倒予防をすることができます。

環境要因:自宅の注意点

高齢者の転倒リスクは、住環境の影響も大きく受けます。

自宅では段差や滑りやすい床、照明の不備、散乱した物品などが転倒の原因となります。

玄関からリビング、リビングからトイレ、トイレから寝室など、よく移動する場所の環境を整理しましょう。

特にコンセントやカーペットなどちょっとした段差が転倒の原因となりやすいので注意しましょう。

定期的な環境チェックと改善、適切な福祉用具の導入が転倒予防には不可欠です。

上がり框が高くて昇り降りが大変であれば下のようなステップを用意して2段に分けて1段を小さくしましょう。

トイレからの立ち上がりが大変なときは、据え置きの手すりを設置するのも効果的です。

薬剤の影響による転倒リスク

高齢者は複数の薬を服用していることが多く、薬剤の副作用が転倒リスクを高めることがあります。

特に、睡眠薬や抗不安薬、降圧薬、利尿薬などは、ふらつきや立ちくらみ、意識障害を引き起こすことがあり注意が必要です。

また、薬の飲み合わせによる相互作用もリスク要因となります。

定期的に主治医や薬剤師に薬の内容を確認し、副作用や飲み合わせのリスクを把握しておくことが大切です。

薬が変更になったときは特に症状が出やすいので、特に注意してください

転倒後のリハビリテーション

高齢者が転倒しケガをした場合、適切なリハビリテーションが回復と再発防止の鍵となります。

骨折や打撲などの治療後は、医師や理学療法士の指導のもとでリハビリを開始し、筋力やバランス能力の回復を目指します。

リハビリは早期から始めることで、寝たきりや要介護状態への移行を防ぐ効果が期待できます。

また、家族や介護者もリハビリの内容を理解し、日常生活でのサポートを行うことが大切です。

転倒後の治療とその重要性

転倒による骨折や打撲、頭部外傷などは、早期の適切な治療が不可欠です。

特に大腿骨骨折などは手術や長期入院が必要となることが多く、治療の遅れは寝たきりや合併症のリスクを高めます。

治療後は、医師の指示に従い安静とリハビリを両立させることが重要です。

また、痛みや不安を和らげるための心理的サポートも回復を促進します。

リハビリを通じた再発防止策

リハビリテーションでは、筋力やバランス能力の回復だけでなく、転倒しにくい動作や生活動線の見直しも行います。

理学療法士による個別プログラムや、日常生活動作(ADL)の訓練が再発防止に効果的です。

また、家族や介護者もリハビリの内容を理解し、日常生活でのサポートや声かけを行うことで、本人の自信回復と再発予防につながります。

退院時に自宅での生活に不安があるなら、訪問リハビリを利用するのがオススメです

家族ができる支援と注意点

家族は高齢者の転倒予防やリハビリの継続において、重要な役割を担います。

日常生活の中での見守りや声かけ、環境整備、リハビリのサポートなど、できることは多岐にわたります。

また、本人の自立心を尊重しつつ、無理のない範囲で支援することが大切です。

定期的な健康チェックや医療機関との連携も忘れずに行いましょう。

まとめ

高齢者は転倒のリスクが高く、転倒したときに骨折や頭部外傷となる可能性が高いです。

そうならないための予防となってしまったときの対策をしっかり理解し、実行することで重症化を防げます。

介護は大変でつらいこともあると思いますが、人生でとても重要な期間です。

後悔のない介護生活を送ってください。