介護疲れ解消法|50-60代介護者のための実践ガイド

- 終わりがみえない介護で疲れている

- いつまでも介護してあげたいけど、続けられるか心配

今までお世話になった両親のために、少しでも自宅で生活ができるように支えてあげたいと思い頑張っているあなた、本当にお疲れ様です。

今まで頑張ってきたことが、すでに素晴らしいことであり、在宅介護の現場をみ続けている私はとても尊敬しています。

介護は毎日休みなく続くことや、気持ちを共有できる人も周りにいないことが多いため、心と体の疲れが溜まりやすいです。

また、ご自身の体も年々老化による変化があり、さらに不安なことと思います。

理学療法士歴14年、訪問リハビリ歴10年の私が現場経験をもとに、50-60代の在宅介護者が抱える体や心の疲労の根本原因から具体的な解消法まで、今すぐ実践できる方法を分かりやすく解説します。

あなたの介護疲れ、一人で抱え込んでいませんか?

最近疲れやすくて今までみたいに頑張れない

でも周りに話せる人もいなくて…

共感してくれる人もいないし

そもそも介護をしていて悩むことがあるのはおかしなことではなく、当たり前なことです。

在宅介護をしている人の約80%は何かしらの悩みを抱えているという調査結果もあるくらいです。

しかし、悩むことは自然なことですが、それを誰かに相談できない状況はあまりいいことではありません。

悩んでいる時に全く相談をできないという人は10-12%いるという調査結果があり、共有や相談できる人はいるが内容やタイミングによっては一人で抱えてしまうという人はなんと80%もいるという調査結果があります。

悩みを誰にも相談できず悩んでいる人は少なくないのが今の現状です。

50-60代に多い介護疲れの特徴とは

50-60代の場合、仕事をしている人も少なくありません。

昼間は仕事、夜は介護で体も心も疲労が溜まっていますよね。

誰かにゆっくり話を聞いてもらう時間もなく、日々のやることに追われている人もいると思います。

また、介護で疲れていることを口にすることに恥ずかしさを感じたり抵抗があったりする人も多くいます。

でも、介護疲れは決して恥ずかしいことではなく、一生懸命相手を思って介護をしている証だと私は思っています。

だから、疲れていることは誇っていいことで、つらいのであれば誰かに伝えて助けてもらいましょう。

身体的疲労の特徴

若い時のように素早く動けないですし、腰や膝が痛くなることもあるし、疲れもなかなか取れなかったりと不調や疲労を感じる場面がたくさんあると思います。

下記のようなことが50-60代では身体的疲労としてあらわれます。

- 筋力の低下

- 関節の硬さや痛みの出現

- 疲労回復の遅さを実感

筋力の低下

筋肉量は40代以降の徐々に減少し、80代までで30-40%も減少するという研究結果があります。

当然ですが、筋肉量が減れば同程度の筋力が低下してきます。

50-60代では15-25%筋力が低下し、特に60代では立ち上がるのが大変になるなど、生活上での衰えに気が付きやすくなります。

関節の硬さや痛みの出現

普段の生活や介護をしていて、関節がスムーズに動かない感覚やこわばるような感覚があったりはしませんか?

それも50-60代で感じやすくなる特徴で加齢によって以下のような変化が起こってくるからです。

- 軟骨のすり減り(変性)

- 靱帯や腱の硬化(糖化・水分減少)

- 筋力低下によるサポート不足

- 関節液の減少

- 血流低下

今までの生活で軟骨は少しずつすり減り、体の水分量が減ってくることで靱帯や腱が硬くなってきます。

また、先ほどお伝えした筋力低下により関節の負担を今までのように軽減できず、血流や関節液の減少といった現象も起きるため、痛みが発生しやすくなります。

関連記事:

腰痛対策については「在宅介護で腰痛にならないために|原因から予防・痛み対策まで理学療法士が解説」で詳しく解説しています

疲労回復の遅さを実感

若い時は寝れば元気になっていたのに、最近は無理すると次の日も体がつらいのよね

老化は回復の遅さにも影響を与えるといわれています。

ミトコンドリアという細エネルギーを作る細胞の機能が落ち、炎症や酸化ストレスも増え、ホルモンや代謝の変化から修復がゆっくりになります。

このようなさまざまな変化があわさることで回復の遅さが実感できるレベルになるのです。

精神的疲労の特徴

50-60代が介護をしていて感じやすいのは、身体的疲労だけではありません

精神的疲労も同じくらい溜まりやすく、悩んでいる人はたくさんいます。

特徴として下記のようなものが多いです。

- 「終わりが見えない」不安感

- 社会からの孤立感

- 自分の時間がない焦燥感

「終わりが見えない」不安感

人は何歳まで生きるか分かりません。

ということは、いつまで介護をするのかが分からないということです。

休みのない介護が誰にも相談できず、ずっと続くということは、出口の見えないトンネルをひたすら1人で歩いている感覚に近いのかもしれません。

社会からの孤立感

介護をしていると、同年代の友人と遊びや旅行に誘われたけど、断ってしまったという経験はありませんか?

50-60代は子どももある程度大きくなり自立するため、自分の時間が増えてくるころです。

友人は自分のために使う時間をあなたは介護にあてるため、誘いを断ってしまい孤立感を感じてしまうこともあると思います。

関連記事:

精神的な負担について詳しくは「介護がつらい…そんな自分を責めないでください」をご覧ください。

今すぐできる身体的疲労の解消法

ここまで50ー60代の身体的疲労や精神的疲労について、説明してきました。

読んで感じたとは思いますが、毎日介護をしていたら体も心も疲れてしまうのは当たり前です。

老化だから介護で体の疲れが溜まるのは仕方ないのか…

今後の人生つらいなぁ

と思ってしまったかもしれませんが、実はこの体の疲れはある程度対策ができ、しかもその方法は簡単だったりします。

理学療法士の私が、実際に介護で身体的疲労に悩んでいた人にお伝えして効果があった対策を厳選してお伝えします。

介護者のための「5分間リセット体操」

疲労をとるためにはストレッチ!といわれると当たり前だと思うかもしれません。

ですが、実際にどこをどのようにストレッチすると介護による身体的疲労が改善するのかと聞かれると分からないものです。

主に以下の筋肉をまずストレッチすると疲労感を改善することができます。

- 肩

- お腹

- 背中

- お尻

- 太もも

大きい筋肉が多いのが特徴で、大きい筋肉をしっかりストレッチすることで、全身の血流が改善され、疲労物質が蓄積されることを防止し、疲労感を軽減します。

それぞれの筋肉のストレッチ方法を解説します。

肩

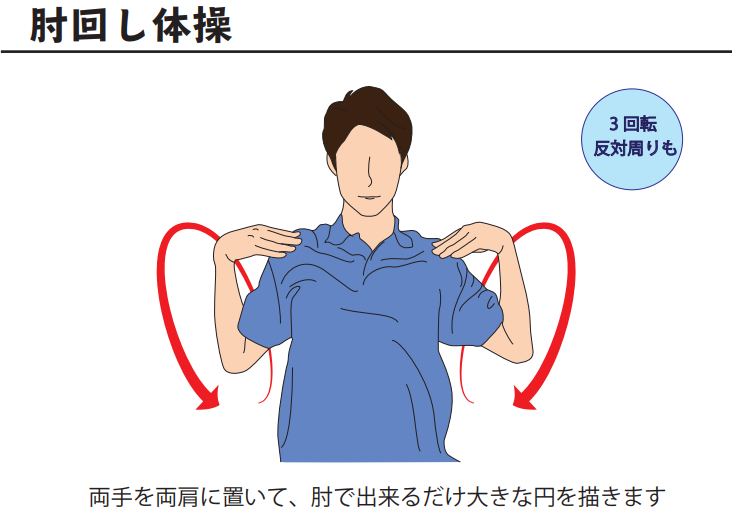

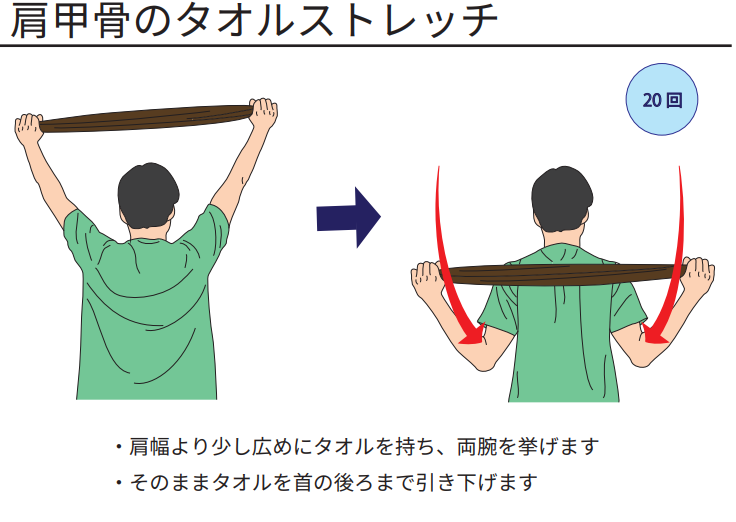

肩は2つのストレッチ方法をお伝えします。

肩甲骨の周りには多くの血管が通っているのでしっかりと動かすことで血流改善が期待できます。

ゆっくりでいいので、肘で大きな円を描くようにしましょう。

特に後ろに大きく動かすことを意識しましょう。

肘を下げて肩甲骨を内側に寄せるように意識しましょう。

回数は目安なので、最初は10回程度でもいいです。

お腹

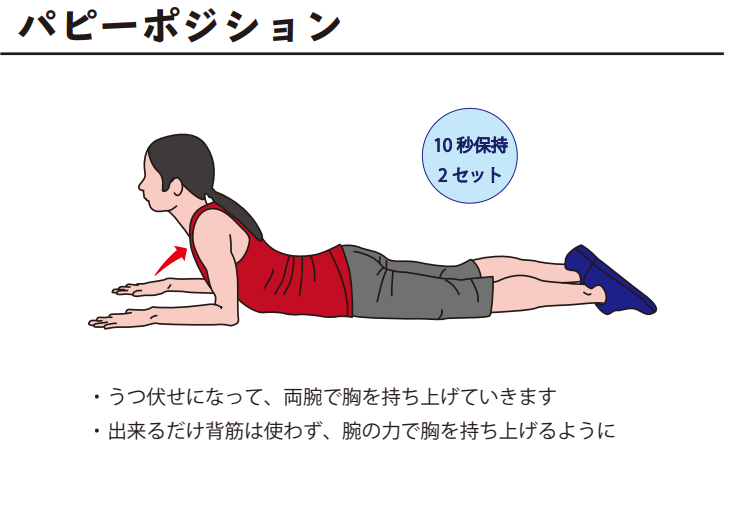

お腹のストレッチは一つお伝えします。

介護では何かと前かがみの姿勢になり、お腹の筋肉が縮んだままになってしまいやすいため、しっかりとストレッチをしていきましょう。

少し息苦しい姿勢ですが、決して呼吸は止めずに行いましょう。

50-60代になると背筋が丸くなっている人も多いので、姿勢改善にもかなり効果的なストレッチです。

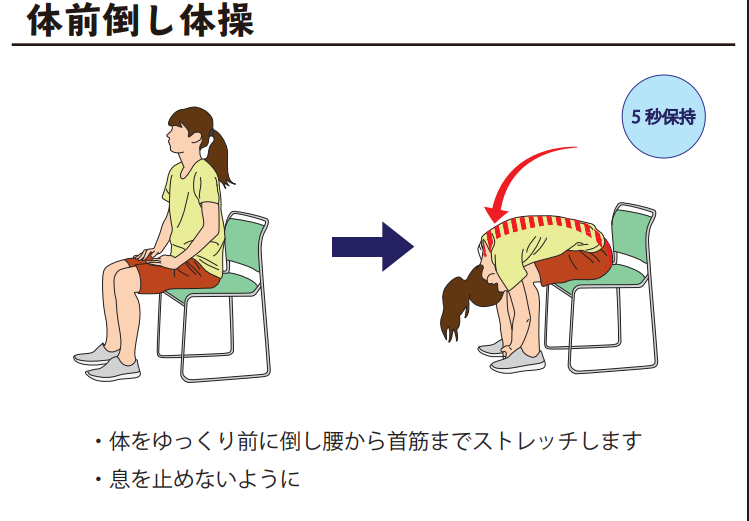

背中

介護で前かがみの姿勢を保持するときに頑張ってくれている筋肉です。

しっかりとストレッチをして疲労をとってあげて、次の介護でも頑張ってもらいましょう。

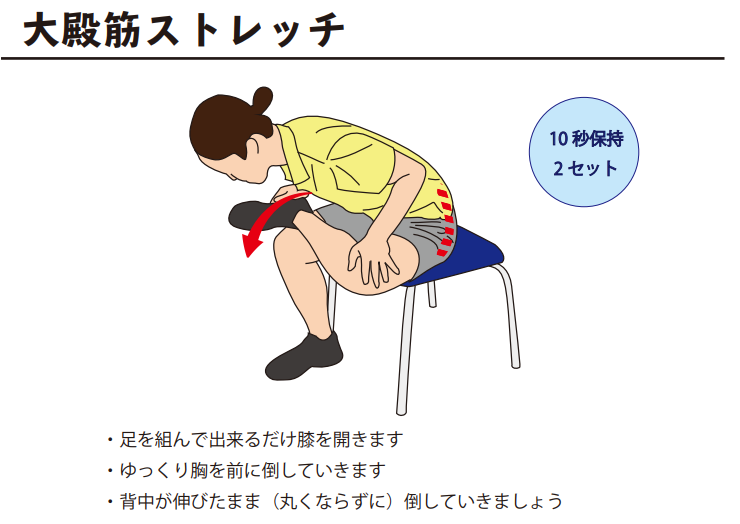

お尻

お尻の筋肉は腰や膝の負担を軽減するクッションのような働きを持っています。

しかし、この筋肉に疲労が溜まり、本来の働きができなくなると腰や膝の負担が増え、痛みがでてしまう可能性があります。

しっかりストレッチをして、痛みが出ないように予防しましょう。

腰を丸めるのではなく、股関節を曲げるようにしましょう。

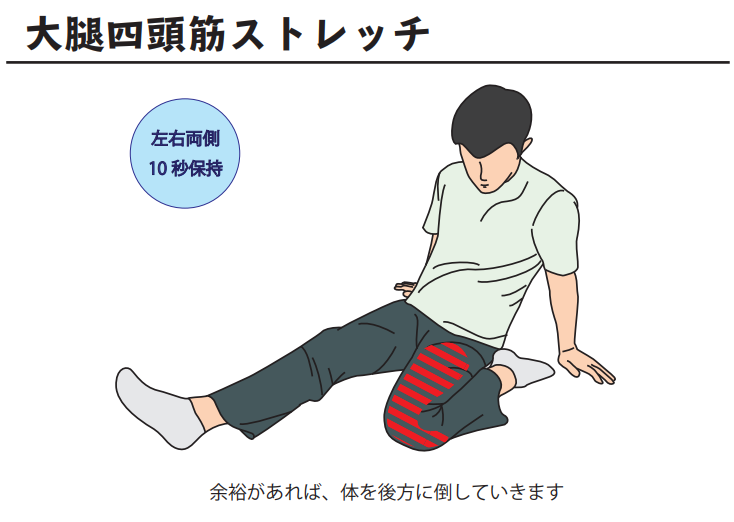

太もも

太ももの筋肉は立っているときに働く筋肉で、トイレ介助やおむつ交換、家事などの立ち仕事で頑張っている筋肉です。

とても大きな動脈も通っていて、かなり大きな筋肉なのでストレッチをすることで、血流改善が期待できます。

体が曲げている足の反対側に倒れすぎないように注意しましょう。

これまでお伝えしたストレッチは、すべて毎日行えれば素晴らしいですが、忙しいとなかなか完璧に行うことは難しいかもしれません。

そんな時は、できる数だけやりましょう。

ゼロにしないことが重要で、コツコツと行うことで疲労が溜まりづらくなります。

ただし、各ストレッチ頻度に偏りがないように注意しましょう。

そうすることで、全身の血流が改善し体が楽になってきます。

疲労回復を促進する生活習慣

疲労回復に重要なのは睡眠です。

7-8時間確保して、質も意識しましょう。

寝る直前までテレビやスマホをみていたりせず、寝る30-60分前には少し部屋の明かりを暗くしてリラックスした空間を作るようにしましょう。

ベッドに入る前から睡眠は始まっているといっても過言ではありません。

また、入浴も大事で熱すぎない温度(38-40℃)にして、手や足先をよく温めてあげると全身の血流が良くなり、疲労物質が流れていきます。

温度が低いと血流は改善せず、熱すぎると逆に興奮状態になり疲れてしまう可能性があります。

他には、食事も疲労回復に影響があります。

主に、豚肉、うなぎ、鶏肉、卵、大豆製品、緑黄色野菜、果物、魚介類、ナッツ類を摂ることを意識しましょう。

ビタミンやコエンザイムQ10、クエン酸などがしっかり摂れるので、翌日の爽快感に繋がります。

- 夕食は豚肉や鶏肉をメインのおかずにして、サラダも添える

- 食後のデザートにみかんなどでビタミンを摂取する

- 入浴はシャワーなら浴びながら足浴をして中心から遠いところも温める

- 浴槽に入るなら温度と時間に注意

- 入浴後は、少し部屋の明かりを落としてリラックスタイム

スマホやテレビはNG - 就寝

ここまできっちりする必要はないですが、数日試してみるといいと思います。

精神的疲労を軽減する心のケア

50-60代になると、疲れるのは体だけではありません。

やらなきゃいけないのは分かっているけど、なんか気持ちがついてこないのよねぇ

といったように、やる気に満ち溢れたりすることも少なくなり、何をするにも一歩遅れてしまうことでしょう。

また、一度気持ちが疲れてしまうと元の状態に戻るのに時間がかかります。

訪問先の家族では1週間以上も精神的疲労がとれず悩まれている方がいました。

私としては1週間で精神的疲労が改善するのであればまだいいと思っています。

それはなぜかというと、介護を毎日続けている状態だからです。

介護は介護者の都合や不調にあわせて量を調整してくれません。

毎日決まった介護(もしくはそれ以上)をしなければいけないのです。

精神的疲労が溜まることを毎日しながら、精神的疲労を解消させるのは自己流では難しいです。

そのため、私が訪問先で提案した精神的疲労の解消法の中で効果が高かったものを厳選してお伝えします。

「完璧でなくていい」マインドセットの作り方

精神的疲労を解消させることも重要ですが、精神的疲労を溜めないようなマインドセット(物事の捉え方)を身に着けることがとても重要です。

介護をする上で重要な考え方の一つに

介護に「正解」はない!

というものがあります。

私は月に100件以上、年間で1200件のお宅に訪問しています。

そこで実感しているのは、「まったく同じ生活、価値観、生き方はない」ということです。

価値観が違えば生活も違い、人生において重要だと思うことも違います。

周りからみてどうかではなく、被介護者とあなたがよければそれでいいんです。

出来なかったことではなく、出来たことを小さくてもいいので、気がついてそれを共有すると悩むことが少なくなります。

- 小さな成功を認める習慣

- 罪悪感を手放すための考え方

自分時間を確保する具体的方法

忙しくてとても自分の時間なんて作れないよ…

と思うかもしれませんが、1日をよく見つめ直してみると15-30分は自分時間が作れたりします。

寝起きの被介護者がまだ起きていない時間や被介護者が寝たあとなどが分かりやすいタイミングだと思います。

15分で効果的なリフレッシュ方法は音楽を聴くことorリラックスできる香りの空間で過ごすことです。

うつ病などの精神治療でも取り入れられているので、かなり効果があります。

私としては、両方を同時に行うのがおすすめで、訪問先の家族へ勧めたところ、

かなりリフレッシュできてよかったです

と、嬉しい言葉をいただきました。

関連記事:

心の健康を保つための習慣については「介護うつにならないために、今からできる3つの習慣」で詳しく紹介しています。

周囲のサポートを上手に活用する方法

介護をしているほとんどの人は介護を自分が頑張らないとと思ってしまします。

しかし、それでは身も心も疲れてしまいあなたの人生がボロボロになってしまいます。

そんなときは、周りに助けてもらうようにしましょう。

助けを求めることは恥ずかしいことではなく、介護は大変なことなのでむしろ助けを求めて当たり前なのです。

家族・親族との協力体制づくり

まず、家族や親族など被介護者と関わりのある人に助けを求めるようにしましょう。

同居している家族であれば、介護や家事などで毎日行うようなことを役割分担をすることをおすすめします。

今あなたが抱えている役割を少しでも家族に手伝ってもらうことで、毎日の負担が減り心も体もかなり楽になります。

そこでまた一つ問題になりやすいのが、役割分担を相談するタイミングです。

そもそも家族は支えあうことが当たり前なので「お願いする」ということに違和感がありますが、ほとんどの家庭ではお願いするという形になってしまうのが現状です。

相談するタイミングによって相手の受け取り方が違うので、こちらの意見が通りやすいタイミングをみつけることがとても重要になります。

おすすめは「相手の機嫌がいいとき」です。

相手が旦那さんであれば、少しお酒が入って気持ちがいいときがいいかもしれません。

兄弟なら美味しいものを一緒に食べたり、楽しいイベントの後がいいでしょう。

その他に、遠方の家族にも協力をして欲しいタイミングもあると思います。

主に外出や旅行などで長時間家を空ける用事があったときなどです。

そのようなときは、事前に相手のスケジュールを確認して、協力が可能な時間があるかを把握しておきましょう。

また、協力したい気持ちはあっても、いつも介護をしていないので、介護をすることを不安に感じていて断られる可能性もあります。

そのため、事前にして欲しいことを伝えたり、して欲しいことの内容や手順をまとめたものを共有しておくと、不安が解消され引き受けてもらえる可能性が高まります。

介護サービスの効果的な利用

被介護者が介護保険制度を活用しているのであれば、訪問ヘルパーやデイサービス、ショートステイなどを活用することができます。

まずは、あなたがどのようなことに困っているのかを担当のケアマネジャーに相談してみましょう。

ケアマネジャーに相談すると、あなたに適切なサービスを提案してくれます。

ケアマネジャーはサービス調整のプロであり、あなたの一番の相談相手でもあります。

関連記事:

利用できるサービスの詳細は「一人で頑張らないで~介護者が頼るべきサービス一覧~」で網羅的に紹介しています。

介護疲れを軽減する便利グッズ・福祉用具

介護疲れを解消するには、オムツ交換やトイレ介助などの動きそのものを楽にすることも重要です。

現場で実際に効果があった、負担軽減アイテムを紹介します。

移乗・移動を楽にするアイテム

スライディングボードは車椅子からベッドへの乗り移りで、被介護者を持ち上げなくても移すことができるアイテムです。

持ち上げなくていいので大きな力が不要で、体の負担を軽減できるので力がない女性にはおすすめです。

立ち上がり介助やトイレ介助をするときに、どこを支えたらいいか分からない人や上手く力が入らない人におすすめのアイテムです。

イスに座っている時間はかなり長く、その時間が快適な時間になるのか、苦痛の時間になるのかは座っている姿勢が影響します。

長時間お尻が痛くなく、正しい姿勢で座っていられるよう、サポート力のあるクッションを選ぶようにしましょう。

おすすめのクッションはクッション性と安定性を両立していて、何時間座っているかわすれてしまう人もいるくらいの座り心地です。

介護者の身体を守るサポート用品

介護は腰痛との戦いで、介護のプロの7-8割は腰痛で悩むといわれています。

コルセットや腰ベルトは腰痛予防に有効で、不安があればつけるようにしましょう。

詳しくはこちらの記事で解説しています→家族の介護で腰が辛い…コルセットで負担を軽減する方法

サポートアイテムといわれると、コルセットのような体に身につけるものをイメージしやすいですが、滑り止めマットも介助負担を減らしてくれる優れたアイテムです。

足元が滑ると被介護者もあなたも効率よく力を発揮できず、通常の動きより大きな力が必要になります。

滑り止めマットを使うと踏ん張るための力が小さくて済むことや足や腰の力が効率よく発揮できるため、楽に動くことができます。

他にも、立ち上がりは座面が高い方が小さい力で立つことができるので、昇降機能付きベッドや昇降機能付き便座などを活用することもおすすめです。

オムツ交換も高い位置の方がやり易いので、ずっと家で生活をさせてあげたい方は昇降機能付きベッドは導入必須です!

介護拒否への対処法

介護はされる側にもいろいろな悩みや不安を抱えているケースが多くみられます。

老化や病気で体が衰え、若いころに簡単にできていたことができなくなり、戸惑いや苛立ちといった感情を抱くようになります。

そして、現状を受け止められないとその感情が介護拒否としてあらわれるのです。

あなたの介護がイヤなわけではないので安心してください

介護拒否への理学療法士的アプローチ

介護拒否をされているときは感情的になると逆効果で、冷静に相手の気持ちを聞いてあげることが重要です。

きっと何か不安な気持ちや悩みがあっての行動なので、優しく声をかけてあげましょう。

自分の言葉表出して、あなたが理解と共感の姿勢を見せてあげることで安心感をあたえてあげることができます。

そして、安心できると冷静になり、現状を認められるようになるので、あなたの思いも被介護者に伝えてお互いの気持ちを共有するようにしましょう。

ですが、もちろんスムーズにいかないこともあります。

話を聞いても答えないこともあります。

黙っている人は、話をしたくても頭の中で整理できておらず、上手く自分の言葉にできないという状況になっている可能性があります。

そんなときは焦らず、自分の言葉で伝えてくれるまで待つようにしてください。

待つというのはあなたが少し辛いかもしれませんが、それができるとその先の関係性がさらによくなるので頑張ってみましょう。

関連記事:

介護拒否への対応については「“介護拒否”が続くときに試してほしい小さなアプローチ」で詳しい対処法を紹介しています。

限界を感じた時の対処法

ここまで、あなたの体や心の疲労を軽減できる方法をお伝えしてきましたが、それでも介護が辛く限界だと感じてしまうこともあると思います。

もしくは、限界な状況にも関わらず自分で気付けず危険な状況になっているかもしれません。

限界になる前には、必ず危険信号が症状としてあらわれてきます。

しっかりキャッチして適切な対応をとりましょう。

「これは危険信号」のサインを知る

体の危険信号は、

寝ても覚めてもずーっと疲れがとれなくて、常に体が重いの…

風邪もひきやすくなったし、頭痛もよくあるわ

といった慢性疲労やそれによる免疫力の低下です。

ただの疲れとの違いは持続する疲労感で、少し休んだだけではなかなとれません。

もちろん危険信号は体だけでなく精神面でのサインもあります。

うつ症状のようにやる気が起きず何もしたくなくなるような無気力感やちょっとのことですずイライラしてしまうことなどです。

そうなってしまうと、誰もメリットの無い介護となってしまいます。

そうなる前にはやめの対応をしましょう。

緊急時に頼れる窓口・サービス

介護保険制度を利用している場合は、担当のケアマネジャーに相談をしましょう。

介護保険にはショートステイという短期で預かって介護をしてくれるという制度があります。

週末での2泊3日や1-2週間の宿泊も可能です。

介護保険制度を活用している人の中には、2泊3日を2週間に1度利用されている方もいます。

定期的に距離を置き、体も心もリフレッシュすることで、自宅に帰ってきたあともみんなが幸せに自宅で過ごすことができます。

では介護保険制度を利用していない場合はどうするのでしょうか?

まずは近くの地域包括支援センターへ相談をしましょう。

場所が分からない場合は「〇〇市 地域包括支援センター」と検索をすると、近くの地域包括支援センターの場所が分かります。

介護が忙しく相談をしにいく時間がないときは電話で相談をしたり、自宅に訪問をしてもらい相談をしましょう。

あなたにあう地域のサービスを探してくれます。

限界を迎える前にすぐ相談をしましょう!

まとめ:一歩ずつ、自分のペースで

介護は本当に大変で想像していた以上だと思います。

大切な人の介護だからこそ悩み、日々苦労しているのです。

内容概要:記事全体の要点をまとめ、読者を励ますメッセージで締めくくる