家族ができる“リハビリ声かけ”のコツ

~回復を支える優しい言葉の力~

io.br.bo.ms@gmail.com

~回復を支える優しい言葉の力~

年齢を重ねると、「歩くのがしんどくなってきた」「つまずくことが増えた」と感じる方が多くなります

実際、私が訪問リハビリで伺っているご利用者さまの多くも、「このまま歩けなくなってしまうのでは…」と不安を抱えています

でも、安心してください

“歩く力”は、正しい方法で鍛え続ければ、年齢を重ねても維持・向上できるのです

今回は、訪問看護ステーションで理学療法士として働く私が、ご自宅でも無理なく取り組める「歩く力を保つための筋トレの基本」について、やさしく解説していきます

「最近、歩くのが遅くなった気がする」

「なんとなく足が出にくい」

こんな声を、訪問リハビリの現場ではよく耳にします

“歩く力”は、単に筋肉が衰えるから落ちる、という単純な話ではありません

実は、以下の3つの要素がバランスよく保たれてこそ、私たちはスムーズに歩けるのです

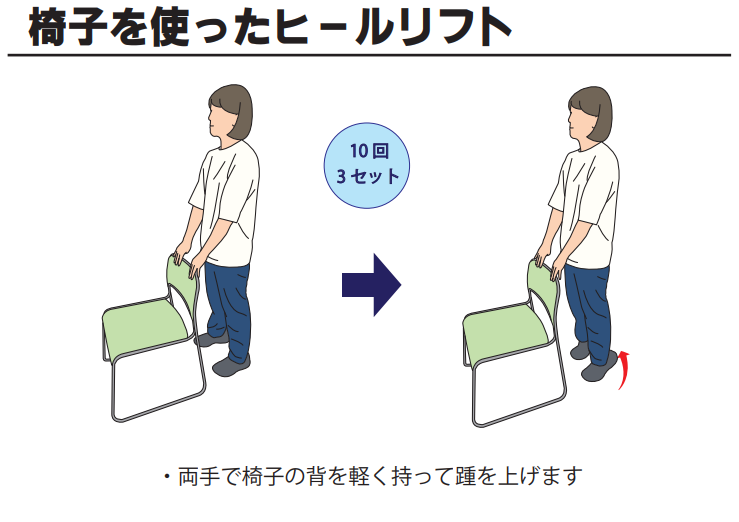

歩行に必要な筋肉の中でも、特に重要なのが太もも(大腿四頭筋)、お尻(大殿筋)、ふくらはぎ(下腿三頭筋)などの下肢の筋肉です

これらの筋肉が弱くなると…

といった歩き方になります

筋力低下が原因で転倒 → 骨折 → 入院 → 寝たきり…というケースも現場では少なくありません

歩くという動作は、片足立ちを繰り返すバランスの連続です

年齢とともに体幹の筋力や足裏の感覚が鈍ることで、無意識のうちにバランスを崩しやすくなります

その結果…

といった“バランスの乱れ”が起こります

さらに「また転ぶのが怖い」という不安から、余計に動かなくなってしまう悪循環も…

関節や筋肉が硬くなると、足の動きが制限されてしまいます

よく見られるのは、

といった変化です

これが「歩くのが重い」「段差につまづく」といった症状につながります

これら3つの要素が少しずつ落ちてくると、「なんだか歩くのがしんどいな」と感じるようになり、自然と外出が減り、動かなくなるという流れが生まれます

そうすると…

…という負のスパイラルに

これは「フレイル(加齢による虚弱)」や「寝たきり」への入り口でもあります

フレイルに関する記事はこちら

→フレイルって何?放っておくとどうなるの?

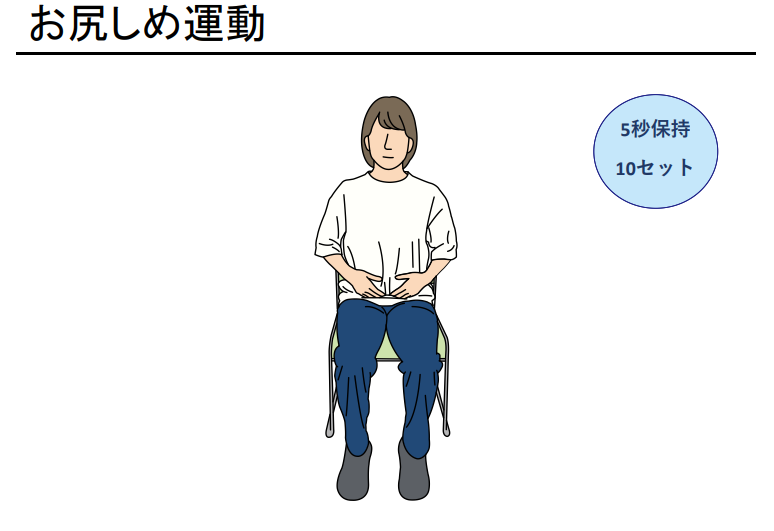

特に意識して鍛えておきたいのが、以下の3つの筋肉です

どれも道具なし・5分でできる簡単なものばかり

安全のため、椅子や手すりのある場所で行いましょう

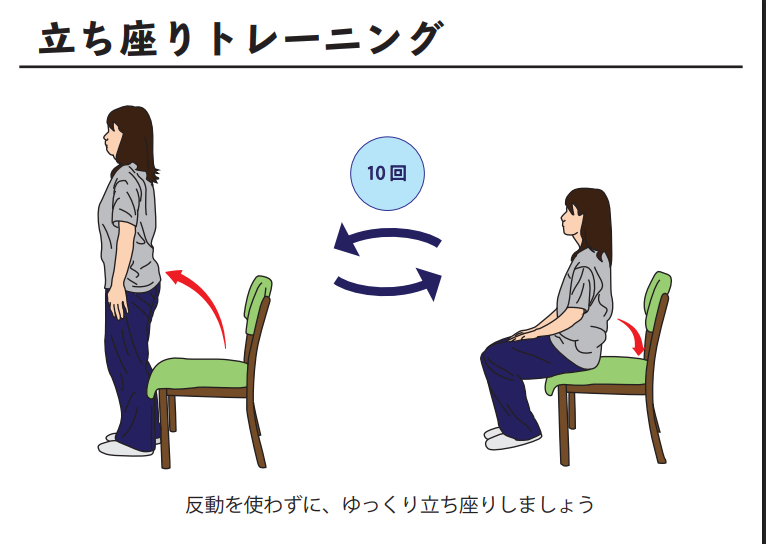

👉 10回×2セット

👉 10回×2セット

👉 10回×2‐3セット

「筋トレ」と聞くと、つい“がんばりすぎ”てしまう方もいます

でも、大切なのは毎日少しずつ、無理なく継続すること

「今日は椅子からの立ち座りだけ」「明日はつま先立ちもやってみよう」

そんな気持ちで十分です

80代の女性の方で、転倒してから「歩くのが怖い」とおっしゃっていた方がいました

週2回の訪問リハと、自宅での“立ち座り運動”の積み重ねで、数ヶ月後には外まで散歩に行けるように

「また歩けるようになるなんて思わなかった」

この言葉が、理学療法士として何よりの喜びです!

日常的に安全に筋トレを行うためには、無理のない範囲で、正しい姿勢を保てるサポートアイテムがあると安心です

以下にご紹介するのは、訪問先でもよく使われている信頼度の高いアイテムたちです

自宅のフローリングや畳の上でトレーニングを行う際、足元が滑って転倒するリスクがあります

そこでおすすめなのが「滑り止め付きヨガマット」です。厚さ10mm以上のクッション性のあるものを選ぶと、膝や腰への負担を軽減しながら安全に動けます

特にスクワットや足踏み運動など「踏ん張り」が必要な筋トレでは、マットのグリップ力が大きな安心材料になります

高齢者や体力に不安がある方でも、無理なく筋トレできる「トレーニングチューブ」も非常に重宝します

握力が弱い方には、グリップ付きタイプがおすすめ

足に引っかけたり、椅子に座って使うことで、下肢筋力の維持に役立ちます

特に中臀筋や太もも周囲の筋肉を意識したトレーニングに向いています

歩く力は、「気づいたときに鍛える」ことがとても大切です

難しいことをしなくても、毎日少しずつの積み重ねが未来を変えます

「動けるうちに、できることを続ける」

それが寝たきりを防ぎ、自分らしい生活を守ることにつながります

ご自身やご家族の“歩く力”が少しでも長く続くように

理学療法士として、これからも応援しています